こんにちは。GMOペパボのてつをです。

2025年10月4日(土)~5日(日)の2日間、GMOペパボ鹿児島オフィスにて「かごがくハッカソン2025 byGMOペパボ」を開催しました。「かごがくハッカソン」は鹿児島で学ぶエンジニア志望の学生たちが集まり、2日間の開発合宿を通じて新しいアイデアやサービスを創出するイベントです。昨年に続き2回目の開催となった今回、私は実行委員長として運営に携わりました。

本記事では、ハッカソンの様子と、学生たちが生み出した素晴らしい作品たちをレポートします。

ハッカソンに興味がある学生の方、技術イベントの開催を検討されている方、鹿児島のエンジニアコミュニティに関心がある方は、ぜひご覧ください。

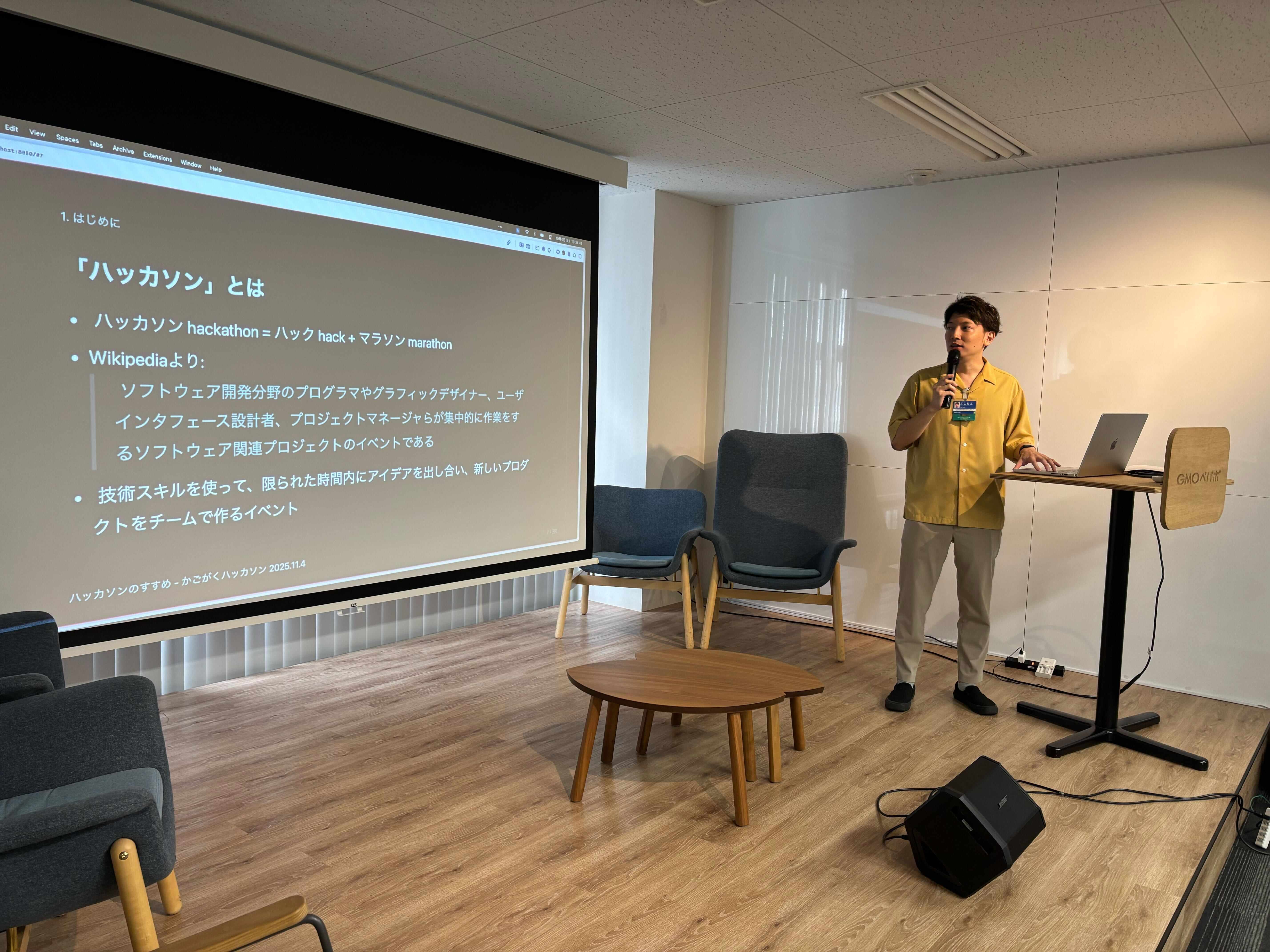

ハッカソンとは

ハッカソンとは、ハック(hack)とマラソン(marathon)を組み合わせた造語で、短期間で集中的にアイデアを形にするイベントです。参加者はチームを組み、限られた時間の中でサービスやプロダクトを開発します。

イベント概要

今回の「かごがくハッカソン2025 byGMOペパボ」の開催概要は以下の通りです。

- 日程: 2025年10月4日(土)10:00 ~ 5日(日)21:00

- 会場: GMOペパボ 鹿児島オフィス

- 参加者: エンジニアを目指す学生34名

- 参加方法: チーム参加(2名以上)または個人参加(運営側でチーム編成)

- テーマ: 自由(プログラミングを用いて制作したものであれば何でもOK)

また、以下のような学生におすすめのイベントとして企画しました。

- ものづくりすることが好き!

- アウトプットしたい!

- エンジニア志望の学生とつながりたい!

- 就活を見据えて成果物を作りたい!

- 開発インターンやアルバイトの予定がないけど、何か形に残したい!

また、テーマは完全に自由で、Webアプリ、モバイルアプリ、ゲーム、IoT、AIを使ったサービスなど、プログラミングを用いて制作したものであれば何でもOKです。

豪華審査員陣

今回のハッカソンでは、以下の3名の審査員をお迎えしました。

栗林 健太郎(あんちぽ)

- GMOペパボ株式会社 取締役 CTO 兼 事業開発部部長 兼 CTO室室長

- X: @kentaro

今熊 真也

- 株式会社ユニマル 代表取締役

- X: @shin73

渕田 孝康

- 鹿児島大学 教授

- 情報基盤統括センター センター長

スポンサー企業のご紹介とご支援

今回のハッカソンは、GMOペパボ株式会社の主催のもと、多くのスポンサー企業様にご協力いただきました。

スポンサー企業の皆様、本当にありがとうございました!

1日目:アイデア出しと開発着手

オープニング・アイスブレイク

9時30分の受付開始とともに、続々と参加者が集まってきました。初対面の人も多い中少し緊張した面持ちでしたが、概要説明を経て、学生たちの表情が徐々に真剣なものに変わりハッカソンへのやる気が高まっていくのを感じました。

オープニングの最後には、@yoshikoukiから「ハッカソンのススメ」として、限られた時間で成果を出すための開発戦略が共有されました。

開発範囲を「作るもの」「作らないもの」「作ったことにするもの」に分類する考え方や、「必須」と「あったら良い」を区別する重要性、そして開発着手後の最初にプロダクトを公開(デプロイ)することの大切さなど、ハッカソンを成功させるための実践的なアドバイスが詰まった内容でした。ハッカソン初参加の学生向けの任意参加セッションではありましたが、私自身もエンジニアとして改めて学びがありましたし、日々の開発でも定期的に思い返したい内容でした。

アイデア出し・企画

チームが決まったら、いよいよアイデア出しの時間です。各チーム、ホワイトボードやA4用紙を使いながら、「どんなサービスを作るか」「どの課題に対してアプローチするか」を熱心に議論していました。

ランチタイム

お昼には、株式会社WIZ様からご提供いただいたランチで休憩しました。アイデア出しで疲れた頭を休め、午後からの本格的な開発に向けてエネルギーを補給しました。

開発スタート

午後からは本格的な開発がスタートしました。開発環境のセットアップから始まり、各チームが役割分担をしながら実装を進めていきます。

15時30分には中間確認を実施しました。各チームの進捗を確認し、メンターとして参加した現役エンジニアたちがアドバイスを行いました。「ハッカソンのススメ」で紹介された「最初にデプロイする」というアドバイスを実践したチームが多く、デプロイ周りでつまずいている学生が目立ちました。「この機能は時間的に厳しいかも」「こっちのライブラリの方が実装が早いよ」といった具体的なアドバイスとともに、デプロイの設定についてもメンターがサポートしました。学生たちも真剣な表情で耳を傾けてくれていました。

開発を支える差し入れ

開発中には、ヘッジホッグ.exe合同会社様からご提供いただいたお菓子とドリンクが大活躍しました。集中力が切れそうになったとき、エラーと格闘しているとき、甘いものや飲み物が参加者を支えてくれました。ちょっとした休憩時間に、お菓子を片手にチームメンバーと会話する姿も見られました。

19時00分に1日目が終了した後も、希望者は22時まで追加開発が可能でした。会場に残って黙々と開発を続けるチーム、疲れた表情ながらも議論を続けるチームの姿を見て、「本気で完成させたい」という学生たちの熱意を強く感じました。

2日目:仕上げと成果発表

開発の追い込み

2日目の朝、参加者たちは10時に集合しました。前日の疲れも見せず、むしろ完成に向けた意気込みを感じさせる表情だなと感じました。

午前中から午後にかけて、各チーム最後の開発を進めていきます。機能の実装、バグの修正、デザインの調整など、やることは山積みでしたが、チームで協力しながら着実に完成に近づけていました。

ランチタイム

2日目のお昼休憩ではGMOペパボからランチを提供しました。残り時間を意識しながらも、しっかり食事を取ってエネルギーを補給しました。ランチを食べながらも開発の話題で持ちきりのチームが多く見られました。

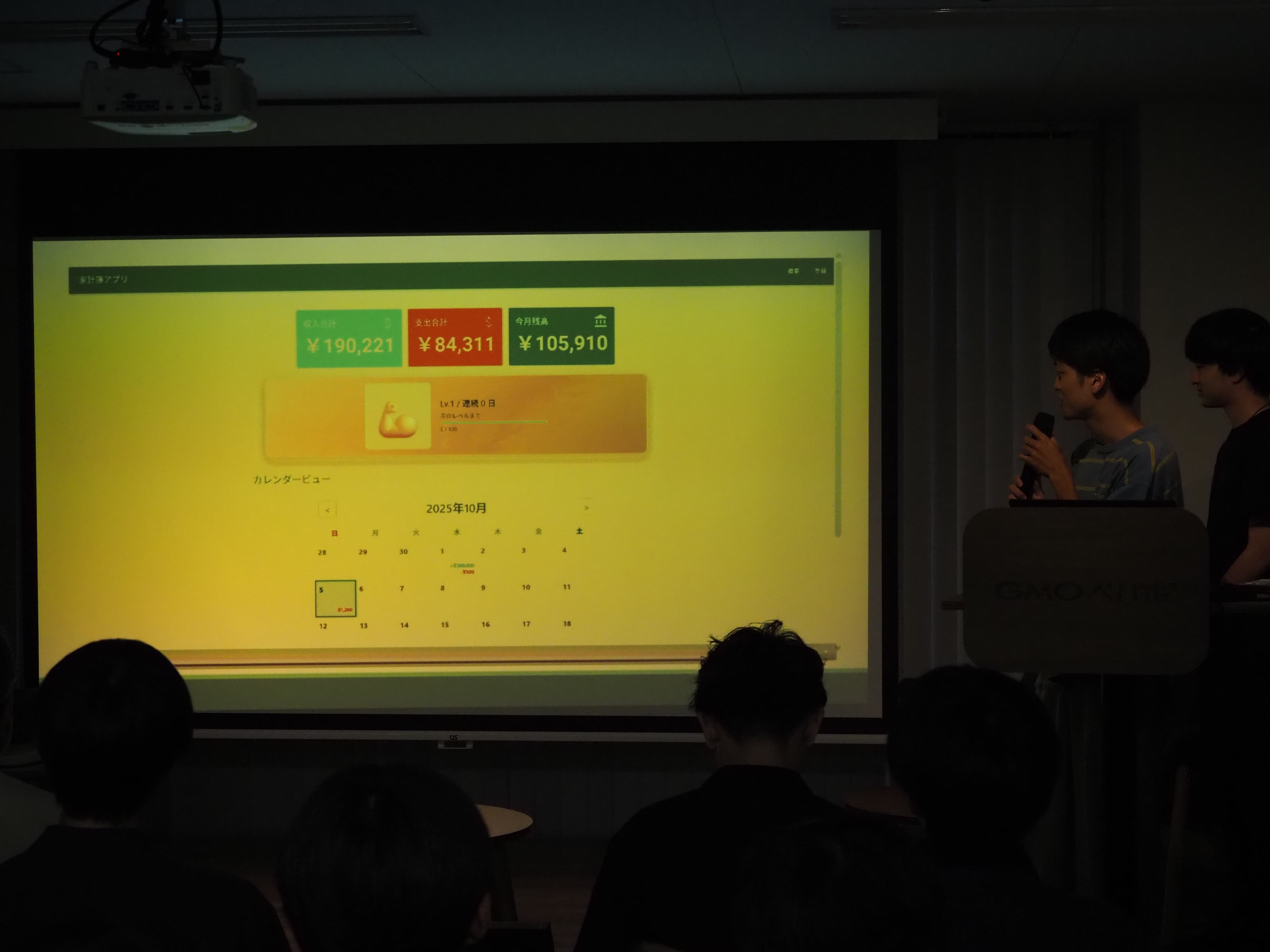

成果発表・審査・表彰式

成果発表

17時から成果発表でした。各チーム5分という限られた時間の中で、2日間の成果を発表しました。

どのチームも、作品のデモを交えながら、「なぜこのサービスを作ったのか」「どんな課題を解決するのか」「技術的にどんな工夫をしたのか」を分かりやすく説明していました。

どのチームも堂々とプレゼンテーションを行い、2日間の努力の成果を存分に見せてくれました。中には、発表中にハプニングがあったチームもありましたが、冷静に機転を利かせて対応する姿が印象的でした。

発表後の質疑応答では、審査員から技術的な実装方法やアイデアの着想について様々な質問が飛び交いました。学生たちはどの質問に対しても的確に答えており、2日間でしっかりと理解を深めながら開発していたことが伝わってきました。また、審査のための質問というよりは、「審査員自身が純粋に興味を持って聞いているな」と感じる質問が多く、作品の興味の引き方やクオリティの高さを感じました。

審査と表彰式

発表後、審査員の3名による審査が行われました。今回のハッカソンでは、以下の3つの観点から総合的に評価されました。

サービスとしての「おもしろさ」

独創性・有用性などの観点でおもしろいものになっているか。単に機能を実装するだけでなく、「このサービス、面白いね!」「使ってみたい!」と思わせる魅力があるかが重視されました。

サービスの「完成度」

サービスとしての完成度、機能の実装度、UI/UXのデザインが評価の観点です。2日間という限られた時間の中で、どこまで完成させられたか、ユーザーが実際に使える状態になっているかが評価されました。

技術的チャレンジ

新しい技術や難しい技術にチャレンジしているか。単に慣れた技術を使うだけでなく、この機会に新しい技術に挑戦したか、技術的な工夫があるかが評価ポイントとなりました。

それでは、受賞した3作品についてご紹介します。

受賞作品のご紹介

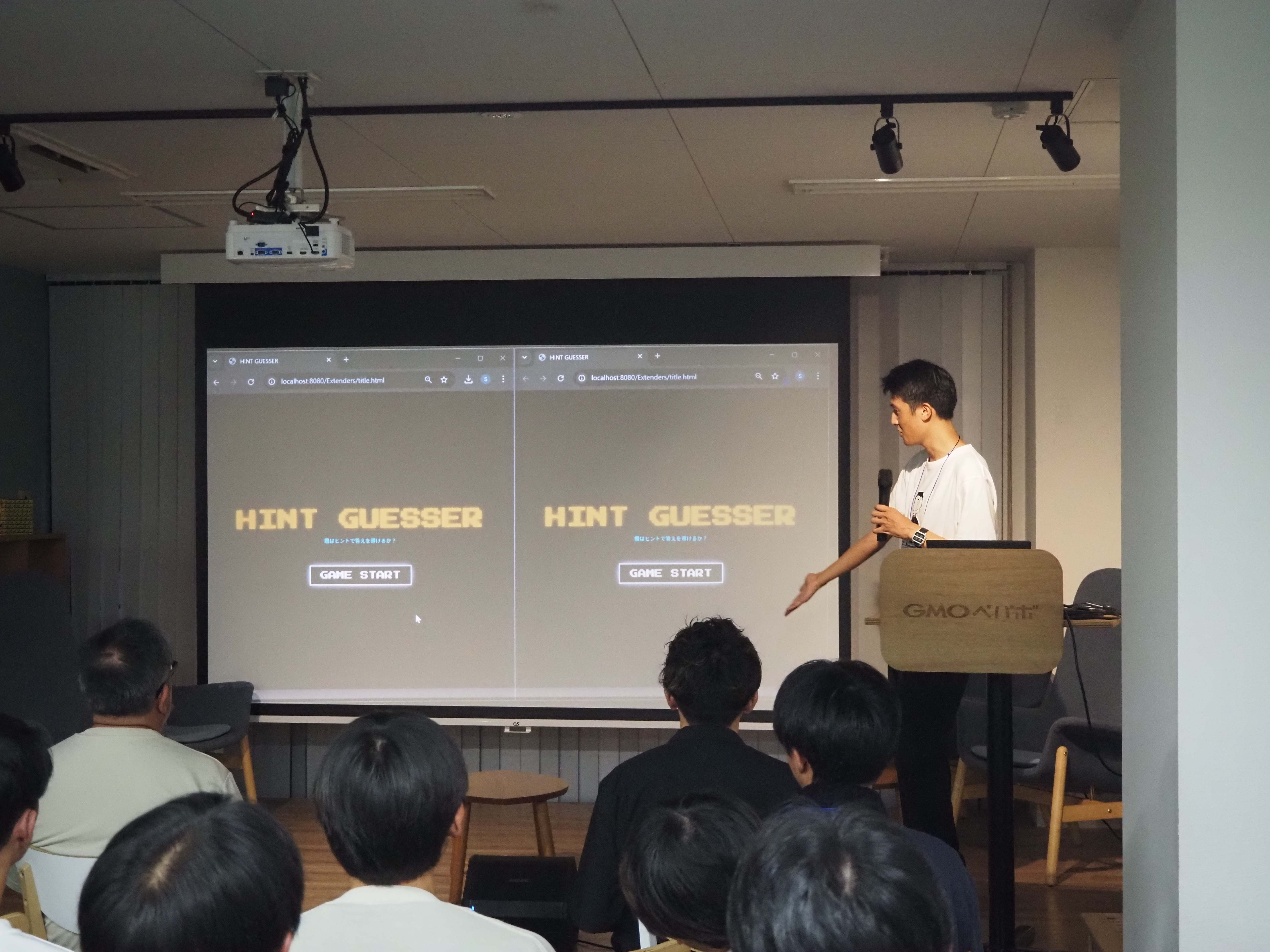

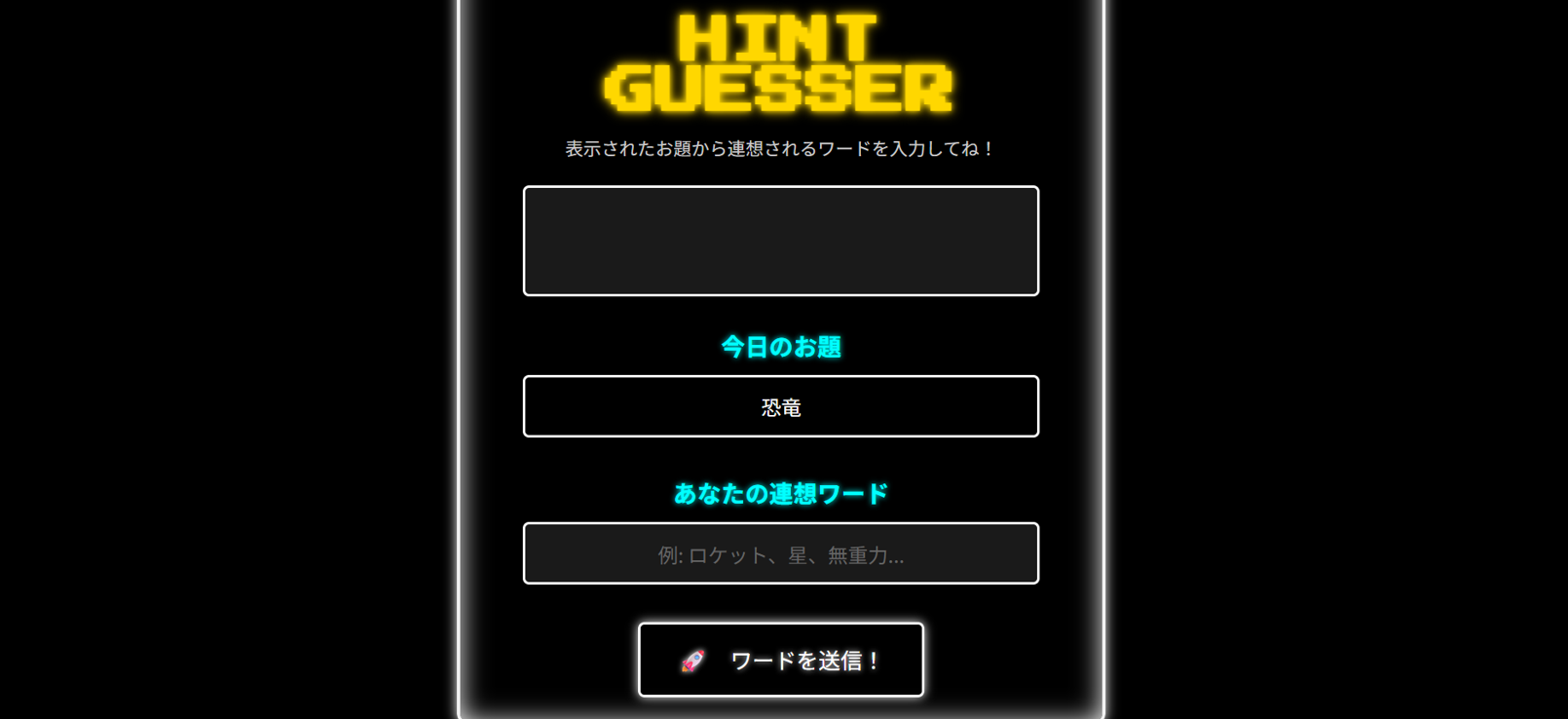

最優秀賞:チーム「extenders」- Hint Guesser

最優秀賞に輝いたのは、チーム「extenders」が開発した「Hint Guesser」です。Hint Guesserは、WebSocketを利用したリアルタイム対戦型の連想ゲームです。ゲーム側でお題が決められ、プレイヤーはお題から連想するキーワードを答え、プレイヤー同士でキーワードが一致すればクリアという仕組みです。

GitHubリポジトリ: https://github.com/RM250501/extenders

このゲームの最大の特徴は、WebSocketによる双方向通信の実装です。複数プレイヤー間でリアルタイムに回答を共有し、一致判定を行うためには、従来のHTTPリクエスト/レスポンス型の通信では不十分で、WebSocketを使うことでサーバーからクライアントへのプッシュ通信を実現しています。

技術スタックとしては、バックエンドに純粋なJavaアプリケーションを使用し、フロントエンドは生のJavaからHTMLを吐き出してビルドという、フレームワークを使わずJavaコードから直接HTML文字列を生成・配信する独自のアプローチを取っています。

審査員からは「WebSocketを使った双方向通信の実装が技術的に面白い」「シンプルかつわかりやすいデザインで使いやすい」といった高評価を受けました。また、発表では2画面でデモを表示することで、リアルタイム対戦の仕組みを視覚的にわかりやすく伝えており、プレゼンテーションとしても優れていたという評価もいただきました。技術的なチャレンジ、独自の実装アプローチ、完成度のバランスが取れた、まさに最優秀賞にふさわしい作品でした。

優秀賞:チーム「回り灯籠」- ランタンゲーム

優秀賞を受賞したのは、チーム「回り灯籠」が開発した「ランタンゲーム」です。ランタンゲームは、UnityのWebGLビルドとJavaScriptを組み合わせた、YouTubeのようなUIを持つゲームプラットフォームです。従来のWebGLビルドは「ブラウザ上でUnityのゲームを遊べる」ことが強みですが、このチームはそこにJavaScriptを組み合わせることで、よりよいゲーム体験が生み出せるのではないかと考えたそうです。

GitHubリポジトリ: https://github.com/remonteao9/lantern

最大の特徴は単独で完結しないゲーム性です。メインゲームはそれだけではクリア不可能で、別のミニゲームを進めると概要欄が強調表示され、クリックするとアイテムを入手できます。このアイテムを使ってメインゲームを進めるという、複数ゲーム間の連携によるユニークなゲーム体験になっています。Unity(WebGLビルド)で複数のミニゲームを実装し、JavaScriptでYouTubeライクなUIレイアウトとゲーム間の状態管理を行い、両者の相互通信によりゲーム間でのアイテム受け渡しを実現ています。

審査員からは「ゲーム間連携という斬新なアイデアが面白い」「2日間で複数のミニゲームを実装したボリューム感が良い」といった評価を受けました。技術的な挑戦と、それを活かした独創的なゲーム体験が高く評価された作品でした。

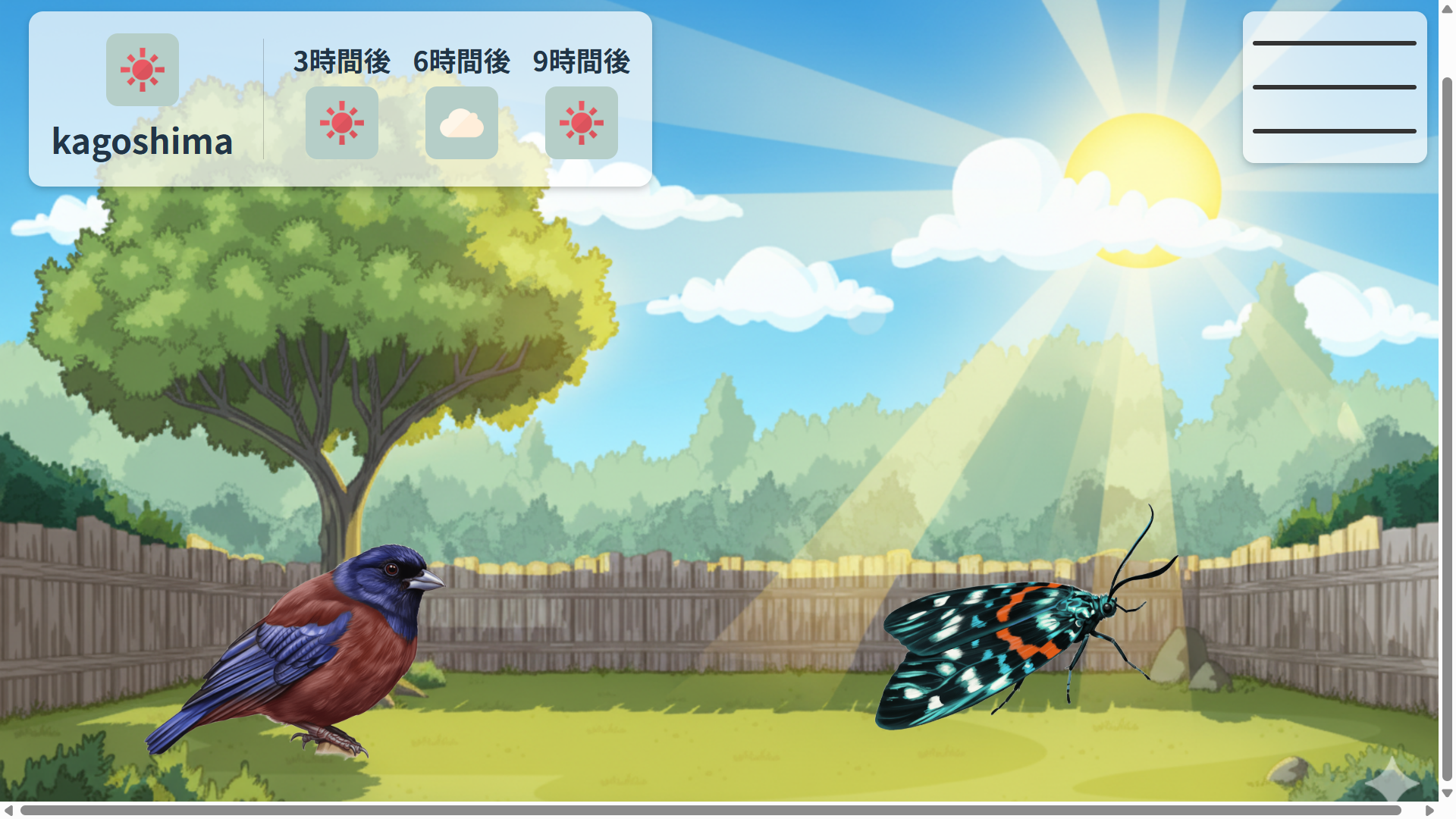

ユニマル賞(企業賞):チーム「sdora」- Weather Garden

ユニマル賞(企業賞)を受賞したのは、チーム「sdora」が開発した「Weather Garden」です。Weather Gardenは、「ついつい開きたくなるお天気アプリ」をコンセプトに、天気予報といきもの採集を組み合わせた新しいアプローチの天気予報アプリです。「今にも降り出しそうな空模様、天気予報を見るのがすこし憂鬱になりませんか?」という課題から出発し、「楽しく天気予報が見れるようにしたい」という想いで開発されました。

GitHubリポジトリ: https://github.com/gunjyo-jp/weather-garden

天気予報機能で現在地のリアルタイムの天気や数時間後ごとの天気予報を確認でき、天気によって背景が切り替わり地域・天気によって出現する生き物が違ういきもの採集機能、そして自分が捕まえた生き物を図鑑で見ることができる図鑑機能を備えています。React + Viteによるフロントエンド、json-serverによるRESTful APIのモック実装、Google が提供する Gemini Nano Banana(画像生成AI)を使った地域特有のいきもの画像の生成など、モダンなスタックを活用しています。

株式会社ユニマルの今熊代表からは「アイデアがユニークで、天気予報を見るモチベーションを高める工夫が素晴らしい」「天気という日常的な情報に、ゲーム要素を組み合わせたUXやデザインが良い」といった評価を受けました。ユーザー体験の設計力と、それを実現するための技術の組み合わせ方、実用性の高さが評価された作品でした。

交流会

19時からは、待ちに待った交流会でした。株式会社クエイル様、株式会社現場サポート様にご提供いただいた食事と飲み物を囲みながら、参加者同士や審査員、メンターとの交流を深めました。

技術的な実装方法についての議論から、就活や技術のキャッチアップ方法についての情報交換まで、会場のあちこちで盛り上がっていました。

審査員やメンターのエンジニアたちも学生たちと積極的に交流し、「この経験を今後にどう活かすか」「エンジニアとしてのキャリアをどう考えるか」といった、将来に向けたアドバイスを送っていました。

イベントを振り返って

2日間にわたる「かごがくハッカソン2025 byGMOペパボ」を無事に終えることができました。

参加した学生たちは、限られた時間の中で、アイデアを形にし、チームで協力し、そして完成させるという貴重な経験を得ることができたと思います。特に印象的だったのは、チーム開発自体が初めてという学生も多い中、全チームが2日間で動く状態まで持っていけたことです。学校で学んだプログラミングの知識を活かしながら、各自が適切な技術選定を行い開発をしていました。さらに、今回初めて触るフレームワークやライブラリにも果敢にチャレンジする姿勢が見られ、学生たちの学習意欲の高さを強く感じました。

途中、技術的な壁にぶつかったり、時間が足りなくて焦ったり、様々な困難もあったと思いますが、それらを乗り越えて成果を出した姿は本当に素晴らしかったです。

また、学生たちが真剣に開発に取り組む姿を見ていると、メンター自身も自然と開発がしたくなりました。実際、私を含め複数のメンターエンジニアが空き時間に手を動かし、開発をしていました。このような学生たちの熱意が、周りの人たちにも良い影響を与えているなと感じました。

おわりに

鹿児島という地で、こうした学生向けの技術イベントを無事開催できたことがとても嬉しいです。

このイベントを支えてくださったスポンサー企業の皆様、審査員の皆様、本当にありがとうございました。

今後も地域に根ざした技術イベントを通じて、鹿児島のエンジニアコミュニティを盛り上げながら、私自身も学生たちと一緒に成長していきたいです。

運営: tetsuwo, yoshikouki, kenken, kurehajime, aibo, terumitt, hayapi, kenta, jelly