こんにちは、chiroruです!

私が所属する技術基盤グループ(以下GKG)は、複数のサービスを横断的にサポートする、いわゆる組織横断チームです。各メンバーは担当するサービスも専門領域も異なり、日々多種多様なタスクと向き合っています。

そんな私たちですが1つ、チームとして大きなミッションがあります。それは全社的に利用しているインフラ基盤の移設プロジェクトです。

今年から本格的に始動したこのプロジェクトをチーム一丸となって進めています。移設の対象となるサービスやロールは多岐にわたり、メンバーは移設に向けたプラットフォームの刷新に取り組みながら、それぞれサービスのSREやインフラに関するタスクを担当しています。

そのためチームで毎週のスクラムイベントを行っていますが、それぞれ異なるサービスを進めていることもあり、結局「チームの移設プロジェクトってちゃんと前進できているのか?」というのが、メンバー全員で同期するのが難しくなっていました。

このような問題を改善するため、チームで導入したタスク運用術についてご紹介します!

困っていたことをもう一度整理する

私たちのチームが感じていた課題は他にもあり、最終的には大きく3点に集約されました。

1. チームプロジェクトの進捗が見えにくい

メンバーそれぞれが異なるサービスや領域のタスクを抱えているため、毎週スクラムイベントを行っているものの、「チームとしての移設プロジェクトが進んでいるのか」が把握しづらい状況でした。

2. タスクの優先度が同期できない

メンバーそれぞれが異なるサービスや領域のタスクを抱えているため、個人ごとにはタスクに優先度付けして進めているものの、チーム全体から見るとその優先度や重要度が伝わりづらく、結果として「いまチームとして何を優先すべきか」が判断しにくい状態でした。

3. 適切なリソース配分やフォローが難しい

誰がどのタスクに注力しているのかがわからないため、チームとして必要なフォローやリソースの再配分ができず、チームが注力したい移設プロジェクトを前進させるためのアクションを取りづらくなっていました。

「zettao」を導入してみた

このような課題に対して私たちは、ある新しい取り組みを始めました。それが通称「zettao(絶対倒す)タスク」です。

zettaoとは、各メンバーが「今週これだけは絶対に倒す」とコミットする最重要タスクに対してつけるラベルのことです。

GKGのお仕事には、障害対応などの計画外の割り込みタスクが発生しやすいという特性があります。 そのため、当初の計画通りにタスクが進まないこともしばしばあります。 zettaoは、そうした予測不能な状況の中でも「これだけは必ずやり遂げる」という強い意志を示すためのものでもあります。

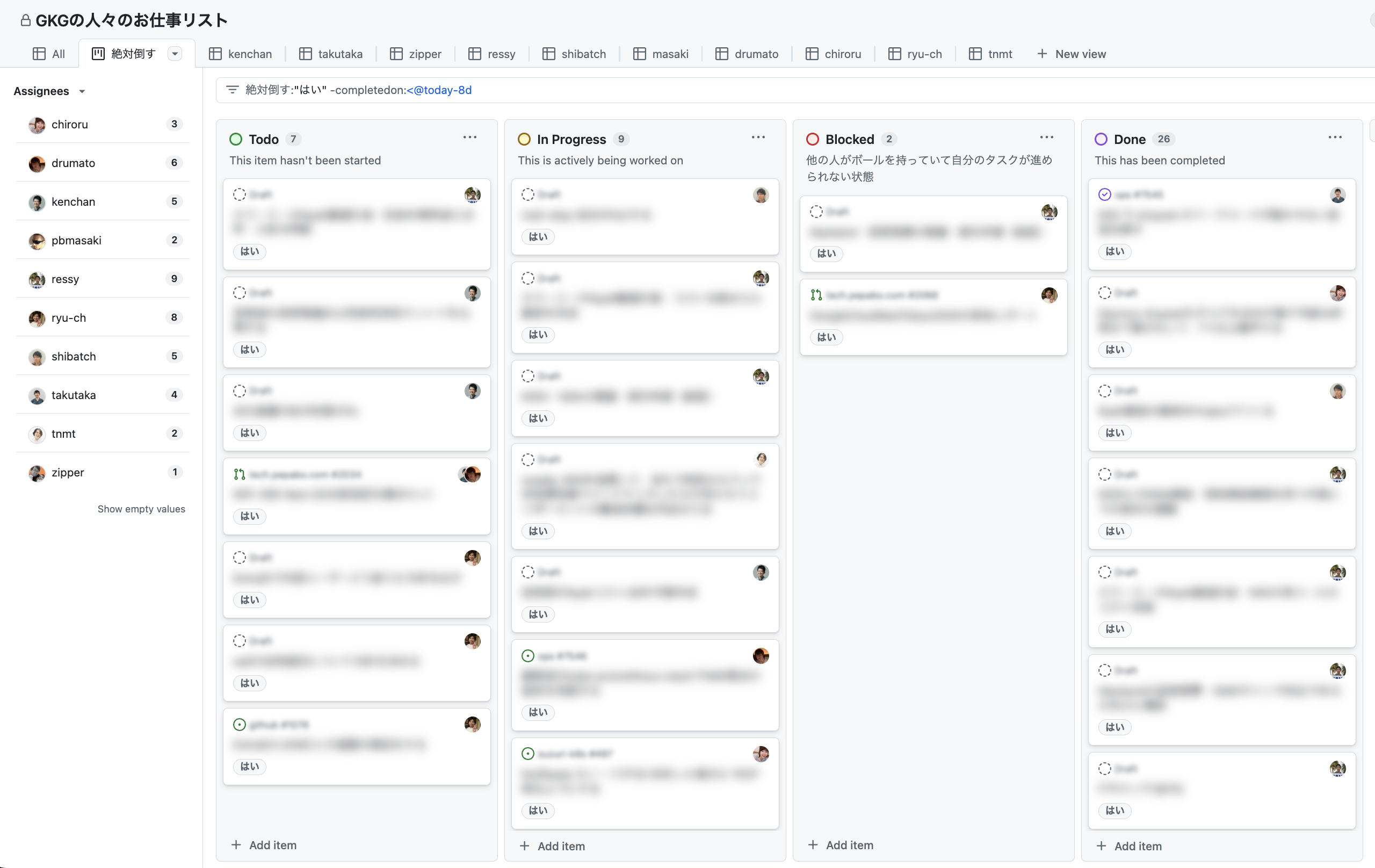

zettaoの運用方法

では実際に、どのようにzettaoを活用しているのかですが

- 毎週のプランニングで、各メンバーがその週に進めるタスクの中から、コミットするタスクにzettaoを一つ以上設定する

- デイリーミーティングでは、そのzettaoの進捗を確認する

- 毎週のレトロスペクティブでは、各自のzettaoの成果を中心にチーム全体にフィードバックする

このように、チームの集まりでは常にzettaoを軸にして会話を進めるようにしています。

時間の限られた全員が集まるチームミーティングでは、zettaoを活用して個々の話題のフォーカスを絞ることで、 「チームとしてよりよく動いていく上での課題は何か?」といった、チームに関する議題に比重を割いています。

また、zettaoは「絶対にやり切れる」ことが大前提です。そのため、もしタスクが大きすぎる場合は、必ず達成可能な粒度に切り出して設定するようにしています。

zettaoに設定すべきタスクは何か?

何をzettaoとするかですが、さまざまな場合があります。たとえば、

- 証明書更新のように、必ず期限を守らなければならないもの(緊急度高)

- 大きいタスクの中で「この時点でここまでは進んでいないといけない」と区切ったもの(重要度高)

- インシデント再発防止など、早期の完了を目指したいもの(緊急度高・重要度高)

などです。

当初、人によってzettaoに設定するタスクの種類や性質が異なることに問題はないか?という点に関してチームで話し合いました。 最終的に、zettaoはあくまで「今週、自分が絶対にやり切ると決めた最重要タスク」であればよいという結論に落ち着きました。

重要なのは、チーム全体で「なぜそれがzettaoなのか」を共有し合い、互いの取り組みを理解できる状態を作ることだからです。

また一方で、評価資料の提出など、個人的なタスクとして緊急度・重要度ともに高い取り組みが発生することもあります。 こちらに関して私たちは、zettaoに設定しないことにしています。

理由としては、チームでフォーカスする上で「会話の焦点を組織目標に絞りたい」と考えているからです。 そこでzettaoに設定するものは「組織として目標達成に向かっているタスクであることが前提」としました。

またそのほかzettaoに設定しないタスクについても、原則としてやり切る前提でプランニングしています。

それでも障害対応のようなやむを得ない割り込みで優先度の見直しが必要になる際に、zettaoの有無を一つの判断指標としています。

これにより、日々のタスクの中に「何があってもやりきるべきこと」と「状況に応じて調整可能なこと」という軽重が生まれるのです。

期待していた効果

zettaoを導入した狙いとして、次のような効果を期待していました。

- 共通言語としての役割

- zettaoという共通言語を設けることで、多様なタスクの中から「各サービスにおける最重要事項」をチーム全体で明確に認識する

- 背景理解の促進

- なぜそれがzettaoなのかを説明することで、タスクの背景にある課題や目的の解像度を高める

- 進捗の指標化

- それぞれのzettaoを元に、チームの移設プロジェクトの進捗を測る

このように、zettaoは単なるタスク管理の仕組みではなく、チームの方向性を揃えるための仕組みとして期待していました。

「zettao」がチームにもたらした3つの変化

実際に運用してみると、期待していた効果が少しずつ形になってきました。ここでは、その中でも特に大きな変化を3つ取り上げます。

1. タスクの「なぜ?」を問う文化の醸成

複数のタスクからzettaoを選ぶためには、「なぜ今これを絶対にやるべきなのか」を深く考える必要があります。

その結果、「本当に今取り組むべき問題なのか?そもそも課題なのか?」といった、本質的な問いがチーム内で生まれるようになりました。

こうして「なぜ」が共有されることで、自分が直接関わらない領域のタスクでも優先順位を客観的に再評価できるようになり、時には「やらなくてもいいこと」を戦略的に決めるきっかけにもなっています。

2. 「進捗どうですか?」の解像度が上がり、個人ではなくチームとしてタスクを絶対倒すためのアクションが取れるようになった

zettaoの存在によって、これまで横並びに見えていた日々のタスクの中に「濃淡」が生まれました。

その結果、チームから見ても各メンバーがどれだけ緊急度・重要度の高いタスクを抱えているのかが見えるようになりました。

これにより、デイリーでの問いかけは「zettaoどうですか?絶対倒せますか?」と、チームで注目しているタスクの進み具合を確かめるものへと変わりました。 ミーティングの最中も、チームとして「重要」と認識しているタスクの進捗を中心に会話する意識が共有され、短い時間でも議論の質が高まったように思います。

さらに、自分が直接関わらない領域のタスクでも進捗を把握できるようになり、必要に応じてサポートに入る動きも取りやすくなりました。

3. 大きなプロジェクトへのコンパスができた

なぜzettaoなのかを説明する過程で、チームプロジェクトのマイルストーンを意識しやすくなります。

またzettaoを達成していくこと自体が、チーム全体で「自分たちが今どのあたりにいるのか」を考える目安となり、チームプロジェクトの進捗を捉える手がかりになります。

その積み重ねの中で、「チームプロジェクトは進んでいるのか」「このままで間に合うのか」といった、自分たちの立ち位置とゴールまでの距離を以前より測りやすくなったと感じています。

まとめ

zettaoとは、「今週やり切ると決めた、組織目標を達成するために必要な最重要タスク」です。

そのタスクの種類や性質は人によって異なっていても問題ありません。大切なのは、なぜそれが今週のzettaoなのかをチーム全体で共有することです。

この仕組みを運用することで、チームとして「いま誰がどこに力を注いでいるのか」が可視化され、必要なサポートも自然に生まれるようになります。

さらに、チーム全体でzettaoを積み重ねていくことで、最終的には「プロジェクトのゴールまでの距離感」をチーム全員で測れるようになっていきます。

同じような課題を抱えているチームの方は、ぜひ一度お試しください!