はじめに

EC事業部エンジニアの yukyan です。最近はあすけんのキャラクターに怒られる毎日が続いています。

この記事はGoGoペパボという社内のGoコミュニティがお送りする、「GoGoペパボアウトプット祭り」の第一弾です。残り2つ、GO株式会社さまと共同で開催したGoイベントと、Go Conference 2025の参加についての記事が出ますので、よければそちらもGoタグからご覧ください。

9月27日(月)、ちょうどGo Conference 2025の翌日にGMO Yours・フクラスにて、golang.tokyo #41を開催しました。

golang.tokyoは、導入企業のメンバーが集まり、Goの普及を推進する東京のコミュニティです。活動の一環としてイベントを各社が定期的に行っており、毎回Goに関する技術的に深い話から初心者歓迎の登壇まで、幅広いテーマの発表を聞くことができます。

GMOペパボにはGoGoPepaboというGoの社内コミュニティがあり、Goを多く使っているロリポップ・ムームードメイン事業部、技術部のエンジニアを中心に毎週Goに関する話題や、お悩みごとについて話しています。その活動の一環としてさまざまなイベントに参加しており、その中でご縁がありGoのコミュニティイベントである golang.tokyo を開催させていただくことができました。

この記事では、当日の様子と、社内のGoコミュニティの初挑戦だった「配信」の裏側をお届けします。ぜひgolang.tokyoへの参加や、イベントの開催を検討している方に読んでいただきたいです。

当日の様子

Xでの反応

まとめました。多くの投稿をありがとうございます!

きたよ!#golangtokyo

— the よしだ (@theyoshida3) September 29, 2025

竹田さんによる「Go Embedでwasm埋め込み(仮)」

すっかり上げ忘れてました

— TKD (@TKDDDDDS) September 29, 2025

昨日のgolangtokyoで発表した資料です!

Go EmbedでWasmを埋め込む話ですhttps://t.co/ZpxqRS1WJc#golangtokyo

GoConから引き続きWASMブームが来てる? #golangtokyo

— tomtwinkle (@tomtwinklestar) September 29, 2025

Jumpakuさんによる「Goクイズ」

クイズ1

— Jumpaku (@Jumpaku) September 29, 2025

#golangtokyo pic.twitter.com/skcjaVRAiW

Go クイズだ!!!#golangtokyo

— おーたかこーたろー (@otakakot) September 29, 2025

ponさんによる「自作LLM Native GORM Pluginで実現するAI Agentバックテスト基盤構築」

今日の発表資料です。時間ない!と思って早く喋ったらむしろ時間余った。自作GORM Pluginはいいぞ!!#golangtokyohttps://t.co/vys9QGo1UB

— pon / Hiromu Nakamura | LayerX (@po3rin) September 29, 2025

AI Agentバックテスト基盤、確かにほしい。。。#golangtokyo

— the よしだ (@theyoshida3) September 29, 2025

mazreanさんによる「KessokuのDIにおけるgoroutineスケジューリング」

今日の発表資料です! #golangtokyohttps://t.co/MillxSpOES

— mazrean (@mazrean22) September 29, 2025

#golangtokyo

— Takuto Nagami (@logica0419) September 29, 2025

ガチのグラフ問題解いてる、すげぇ〜〜〜

アルゴリズムの知識ってこういうところで役立つんだなという気持ちに

Moeka Mishimaさんによる「Goで時間を“操る”テスト, synctest」

なんと、26卒で初LTの方もいらっしゃいました。初めての機会の場を作れたのが嬉しいです!

初LT素晴らしい ... !!!#golangtokyo

— おーたかこーたろー (@otakakot) September 29, 2025

26卒!? #golangtokyo

— どすこい (@doskoi64) September 29, 2025

どすこいによる「Goにおける生成AIによるコード生成のベンチマーク評価入門」

弊社エンジニアの doskoi も登壇しました。後日テックブログが出るそうなので、お楽しみに!

本日のスポンサーLT『Goにおける生成AIによるコード生成のベンチマーク評価入門』の資料です!#golangtokyo #golangjp #GMOYours #GMOインターネットグループ https://t.co/uBbYI13gOi

— どすこい (@doskoi64) September 29, 2025

懇親会

懇親会はサブウェイのパーティートレイと、フルハウスの小分けブッフェプランを囲んで行いました。どちらもとても好評で、特にサブウェイのサンドは人気ですぐ無くなってしまうほどでした。

また、弊社の「ロリポップ! for Gamers」や「ロリポップ!固定IPアクセス byGMOペパボ」を含め、「実はうちのバックエンド、Goなんですよ〜」といったような交流が多くありました。自分がよく知っていたり、使っているプロダクトが実はGoでできている、という話を聞くことができ、Goがさまざまなところで使われていることを実感しました。

裏話: 配信での工夫

ここからは、イベントの裏話として工夫したポイントをお話したいと思います。

実はgolang.tokyo #41 を開催する1週間前、GO株式会社との合同でGoのイベントを同じスペースで行なっていました。そのため、現地開催のノウハウはそのまま引き継げる状態になっていました。

しかし、今回はGMOペパボの社内Goコミュニティとしては初めての試みとして、配信を行いたいと考えていました。社内にはイベントの配信のプロフェッショナルの方がいますが、今回は事前の計画までを手伝ってもらい、実際の準備や配信は初心者である自分たちが行うというチャレンジをしました。

それにあたり、今回のイベントの配信のリーダーをした経験から、事前に準備や工夫して良かった点を記載します。

配信の理想像を描く

配信にあたって、決まっていることが「配信をする」だけで、「どのような配信をしたい」が決まっていないことに気づきました。そのため、まずは自分たちの中でどのような配信をしたいかを明確にしました。

- どのような画面構成でやりたいか

- 音質の目標水準と、妥協できるラインはどこか

- シーン切り替えなどの演出を入れるか

- 登壇者にどの程度の準備や協力をお願いするか

今回はgolang.tokyoの過去のアーカイブ動画を参考に、このような配信を理想像としました。

最終的にこの理想像通りに実現できるとは限らないのですが、これをベースにさまざまな人と議論することにより、コミュニケーションがとりやすくなった実感がありました。

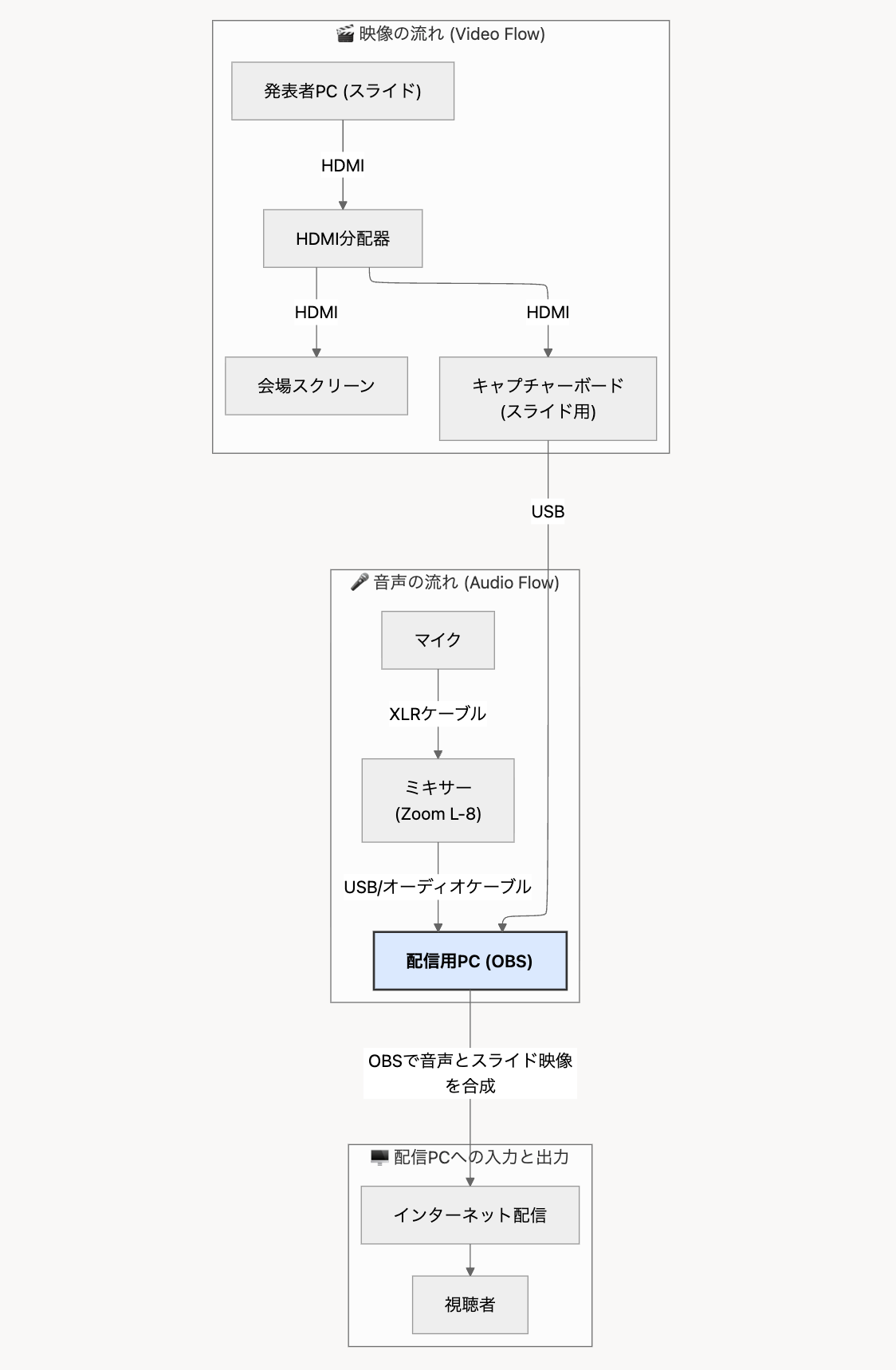

Mermaidで配信の構成図を書いておく

今回、会場で動ける人員の中にイベントでの配信経験者がいなかったため、機器をどのようにつなぐかを完全にキャッチアップしてから望む必要がありました。そのため、Mermaidに機器の配置を落とし込み、その通りに繋げば配信が実現する、という状態を目指しました。

配信の理想像を実現するために、 弊社の配信のスペシャリストであるyuchiさんや、UmazuraさんとMTGをし、その文字起こしをGeminiに読ませて、Mermaidに起こしてもらいました。その後、多少の修正を加えたものが下記の図になります。

この図を作成したことにより、本番においても、配信機器の構成には手間取らず、それぞれの機器の設定などに集中することができました。

リハーサルをする

本番には配信トラブルがつきものです。例えば、以下のようなトラブルが想定できます。

- 使いたい機器が壊れている

- 機器の使い方がわからない

- Macを想定してしまっていて、Windowsの人が配信できない

このようなトラブルは、事前に知っていれば対処できるものもありますが、実際に配信してみないとわからないものが多くあります。そのため、会場を含め本番と同じ構成で配信をしてみることにしました。結果として、以下のようなことがわかりました。

- 繋がりにくいHDMIケーブルがある

- オーディオインターフェースやOBSの使い方が難しい

- 配信の準備が完了するまでに、長めにみて1〜2時間ほどかかる

こうしたリハーサルで得られた経験やデータをもとに、本番では予備のHDMIケーブルを用意したり、準備の時間から逆算して準備を開始したりといった動きができ、特に大きなトラブルもなく配信を終えることができました。

アンケートの結果

今回は会場、配信それぞれにおいて次回開催に生かすためのアンケートを6点満点の点数形式で取らせていただきました。

先ほどのような工夫の結果、「配信の満足度」というアンケート項目に関しては、平均して5.18点をいただくことができました。特に配信に関しては経験がない中で行ったので、高い評価をいただけて嬉しいです。「画質も音質もよかったです」といった声もいただき、励みになりました。

一方で、「登壇者を映してほしい」といったフィードバックもあったので、今回の経験を活かし、次のイベントの際にはさらに現地の熱量を感じられるような発表を目指していきたいです。

おわりに

今回は golang.tokyo #41 の背景や現地レポート、工夫したポイントなどについてお話しました。 あらためて、ご参加いただいた登壇者、参加者のみなさんありがとうございました。

今回の配信を含むイベント開催で得られた経験は、ノウハウとして蓄積し、さらに良いイベントの開催ができるよう影響を広げていきたいと思います。具体的には、今回できなかった「発表中の登壇者の様子」も含めた配信を目指したいです。

そして、今回のgolang.tokyo #41や、先ほどのGO株式会社様とのイベントのように、弊社はGoに関するイベントを今後も企画したいと考えています。このブログを見ている企業さま方の中で、もしご興味がある方がいましたら、イベントで弊社エンジニアとお会いした際やSNSなどでぜひお声がけください。