GMOペパボの事業開発部で(自称)デザインエンジニアをやっている gyugyu です。好きな豆腐は島豆腐です。

この記事は、RubyKaigi 2025の展示ブースで「VTuber配信体験」という異質な企画を持ち込んだ背景と設計意図を、技術者文化との接続という観点から振り返るものです。

きっかけは「違和感から始まる体験」

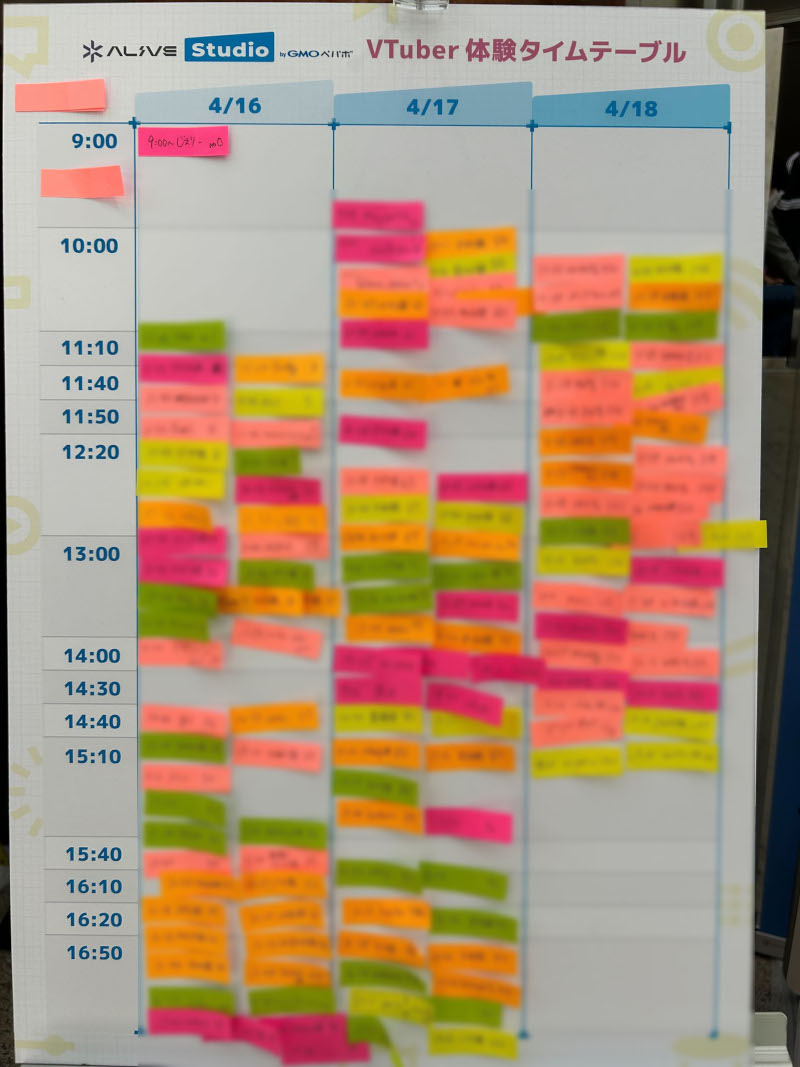

今回のブースは、VTuberとして配信を体験できるコーナーを提供し、そこに弊社が開発するサービスである Alive Studio を使って画面上に素材を配置できるというものでした。VTuberとして配信するための準備は全てそろった状態にしておき、ブースに来訪された方は一切の準備が不要で、すぐに配信を始めていただけるという環境を作りました。

RubyKaigiのような技術カンファレンスにおいて、こうした体験は明らかに異質であり、来場者にとっては「何これ?」と足を止める導線になります。技術カンファレンスのブース展示といえばエンジニア向けプロダクトやプロダクトの実装技術という観点になりがちですが、明確に異なる切り口を提示することで差異化を図ることができました。

技術カンファレンスという場で展示が担う最初の役割は、“伝える”ことよりも“立ち止まらせる”ことです。あえて文脈上の違和感を設計に織り込み、そのあとで「実はこういうことだった」と気づける構造にすることで、技術者の好奇心と接続するきっかけをつくろうとしました。

好奇心にどう届かせるか

私はこのブースを設計するにあたって、RubyKaigiに来場するエンジニアの多くが“好奇心ドリブン”で動くことを好むと捉えていました。専門領域外の技術や見慣れない体験に対しても、「ちょっと試してみたい」と思う傾向が強い──そうした人物像を仮定しながら、体験設計の構造を考えました。

アバターが参加者の身ぶり手ぶりに反応して動く光景や、配信体験という非日常的な入口は、好奇心を持ったエンジニアをひきつけるのに有効な構成でした。ブースに来訪くださった方の中には、配信ツールの詳細な構成についてご質問いただき、VTuberとして手元で環境を整える方法に興味を持った方もいたようでした。

文脈への接続──ruby.wasmという装置

展示で使用したAlive Studio自体は、実はRubyでは作られていません。この点は、RubyKaigiのブースとして展示するにあたって大きな課題でした。来場者から「これRuby製なんですか?」と聞かれたとき、「実は違っていて……」と答えると、話がそれ以上展開しないのでは、という懸念が社内でも共有されていました。

その懸念に応える形で、ブースに設置したAlive StudioにはWASM上で動作するRubyインタプリタ(ruby.wasm)を実行できる機能を開発しました。VTuberとして配信を行う層にとって、プログラミングができる機能というのは重要ではありませんが、「RubyKaigiの空気になじむ」ためには必須であるとして準備したものです。

配信体験ができることと、そこでruby.wasmという新しい技術が動いていることという、二重に好奇心が刺激される仕組みを用意することで、単なるプロダクトの紹介の枠を超えたものを提示することができました。それは、Rubyコミュニティをリスペクトしているという、GMOペパボの姿勢そのものです。

早期検証が設計の芯をつくる

設計初期には、社内に仮設のミニブースを設け、パートナーが足を止めるかどうかを観察しました。「これ何?」という自然な反応が引き出せるかを確認することで、体験の引力がどれほどあるかを検証する意図です。

その時点でのリアクションは、今後の設計判断を定めるうえで大きな手がかりとなりました。「この体験は参加者の興味をひける」という仮説が確信に変わったことで、あとはどう肉付けするかに集中できたのです。

従来のブース設計では、ノベルティ手配や展示備品の配置などタスクレベルでの進行をしていたため、時に軸がぶれてしまうという問題がありました。引力を持つことが検証された体験を中心に据えることで軸のぶれを減らすことは、結果として準備全体の効率を高める要因にもなりました。

設計が文化に届いたと感じた瞬間

会期中、まつもとゆきひろ(Matz)さんがブースに立ち寄り、体験してくださるという場面がありました。そのことをきっかけにブースを訪問してくださる方もいらっしゃいました。

これは注目を集めることそのものが目的ではありませんでしたが、「文化圏の中で、違和感なく共有されていく体験」が成立したという点は、今回の設計が機能していたことの証左だと感じています。

まとめ:設計に現れる姿勢をどう届けるか

今回の展示は、製品の機能を理解してもらうことや、その魅力を売り込むことが目的ではありませんでした。むしろ、「どう体験を設計するか」「その設計にどういう姿勢が現れているか」を感じ取ってもらうことがゴールだったと言えます。

その意味で、浮いているけど馴染んでいる、違和感はあるけど共有される、というバランスに落とし込めたことは、今後の展示設計にも通じる成果でした。

次の展示を考えるときも、「差異をどう作り出すか」「文化にどう染み込ませるか」という観点から始めたい──そう思えるような出展になったと思います。